「いつか銃で狩猟をしてみたい」─そう思ったことはありませんか?

銃猟は獲物を追う緊迫感や射撃による迫力が魅力ですが、同時に安全管理や法令遵守が求められる責任の大きな行為でもあります。

本記事では、初心者が銃猟を始めるための条件・手順・試験対策・コスト感を、私の実体験も交えて解説します。

この記事でわかること

- 狩猟(銃)を始めるための手順

- コスト感と要する期間

- 各種試験の概要や注意点

銃猟を始めるには免許、許可証の2つが必要

- 狩猟免許:対象猟具(ここでは銃)での鳥獣捕獲を目的にした免許です。銃猟では、この狩猟免許だけ持っていても銃を所持しなければ狩猟はできません。

- 猟銃・空気銃所持許可証:猟銃を所持するために必要な許可証です。この許可証があれば標的射撃(クレー射撃)はできますが、狩猟免許がなければ銃猟はできません。

このように、上記2つの免許・所持許可を取得して初めて銃猟を行うことができます。

※ここでは、狩猟免許→猟銃所持許可証の順に免許を取得する流れを記載していますが、どちらでも問題ありません。先に所持許可証を取得し、ある程度クレー射撃で腕を磨いてから狩猟免許を取得する方もいらっしゃいます。私は後者で、クレー射撃を先に始めました。

狩猟免許(銃)は2種類ある

第一種銃猟免許

- 散弾銃、ライフル銃などの装薬銃(火薬を用いる銃)、空気銃を使用できる

- 狩猟対象が幅広く、主に鳥類や中〜大型獣の狩猟に向く

- 初心者が銃猟を始める場合は、散弾銃からスタートするのが一般的

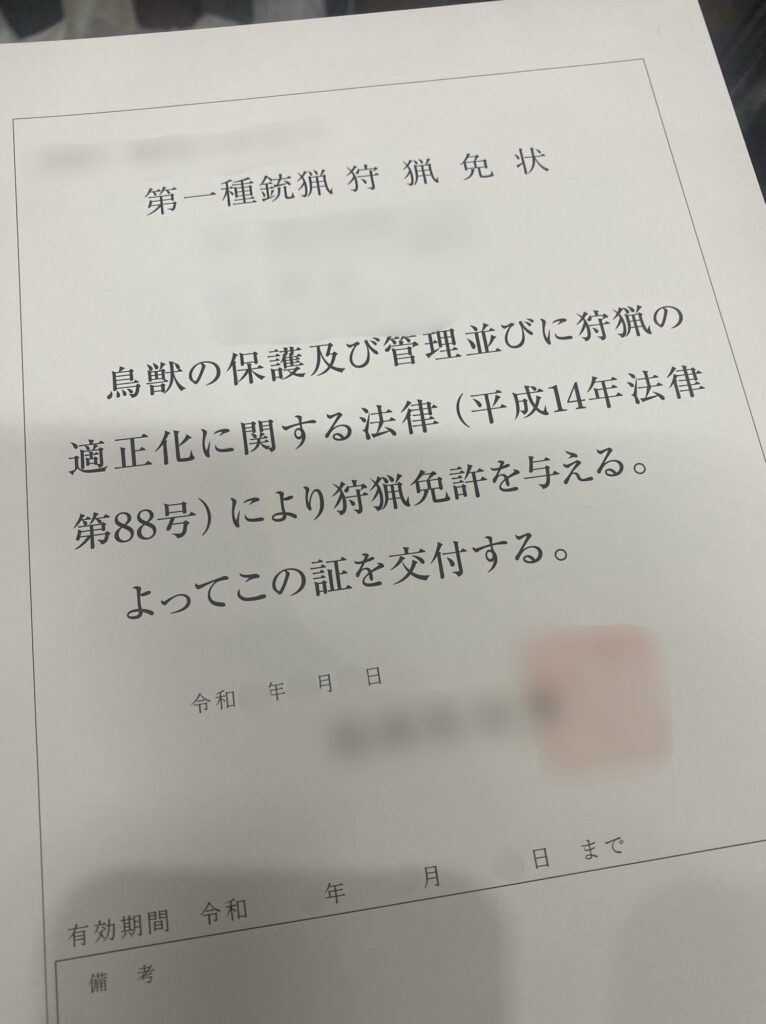

↑実際に交付された第一種銃猟免許

第二種銃猟免許

- 空気銃のみ使用可能

- 小型の鳥類、小型哺乳類を対象(大型獣の止めさしに用いられる場合もある)

- 銃の威力・射程が限られるため、対象が限定的

【体験記】

私はもともとキャンプや登山、料理、野生動物の観察などが好きで、そうした要素を全て含む狩猟、特に銃猟に興味をもち、免許を取得しました。山で獣を追い自分の手で獲る達成感、発砲の衝撃(反動)は装薬銃の醍醐味であり、何にも変え難い爽快感があります。

※狩猟免許には罠や網などの種類もあります。

銃猟免許を取るための条件

- 満18歳以上(ライフル銃は満20歳以上)

- 心身ともに健康である(医師の診断書が必要)

- 銃刀法違反や重大な犯罪歴がない

- 銃の安全管理を行える能力がある

- 試験に合格できる知識・技能がある

【体験記】

医師に診断書をもらう際は、暴力性がないか、アルコール中毒はないかなど、狩猟を行うにあたって支障となるような事項の有無が確認されました。私の場合は5分ほどで終わりました。狩猟免許用の診断書の発行は、病院によっては受け付けていないところがあるので、事前にHPや電話で確認する必要があります。

狩猟免許取得までの流れ

① 狩猟免許試験の申込み(都道府県)

各都道府県の環境部局(自然保護課等)に申し込みを行います。私が住んでいる地域では、居住地を管轄する農林事務所が窓口でした。

- 必要書類(申請書、診断書、写真など)

- 年1〜数回開催

② 狩猟免許試験(学科+実技)

- 学科試験:法律、鳥獣判別、安全管理等

- 実技試験:銃の扱い方、射撃姿勢、安全確認等

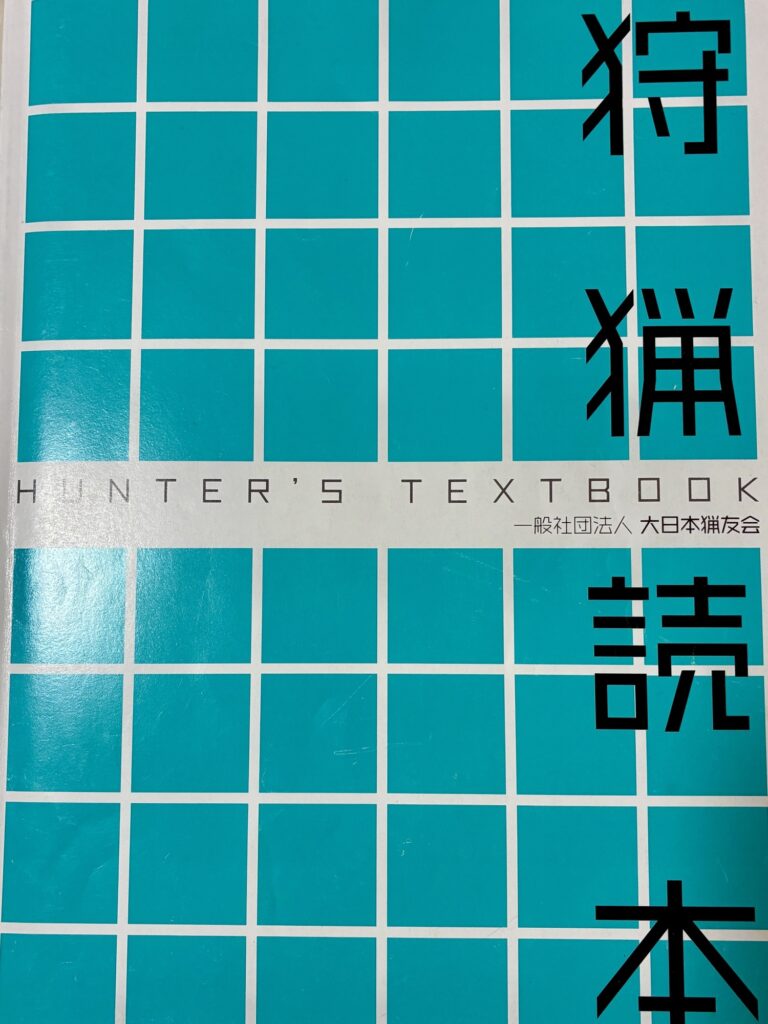

↑この「狩猟読本」から狩猟免許の問題が出題されます。引用:一般社団法人 大日本猟友会『狩猟読本』

↑猟友会による狩猟免許試験事前講習会の様子

【体験記】

狩猟免許試験前には、猟友会による事前講習会が行われます。この講習会では、筆記試験で出題されそうな重要なポイントが解説されます。また、実技試験の対策として、模造銃を使って銃の操作や安全確認などを学びます。筆記試験は素直な問題が多くかなり解きやすかったので、私が受けた回では受験者全員が合格しました。狩猟者が減少している中、少しでも免許試験に合格させて狩猟者を増やそうという方針なのかもしれません。一方で、実技に関しては、事前講習で練習しておかないと、他で練習する機会もありませんので、受講必須です。

猟銃所持許可証取得までの流れ

①初心者講習会の申込み&受講

まずは毎月県報で公示される講習会の日程や内容を確認し、警察(生活安全課等)に申し込みを行います。定員が決まっており、地域によってはすぐ埋まる可能性があるので、公示されたらすぐ申し込みをした方がいいでしょう。

初心者講習会、数時間の講義があった後、試験が行われます。講義だけではとても覚えられるような内容ではありませんので、事前の試験対策が必須です。

※初心者講習会については別記事(関連記事)で詳しく解説しています(下にスクロール)

② 射撃教習の申込み&受講

初心者講習会で無事合格できれば、射撃教習の申し込みが可能になります。射撃教習に向けて特に対策などしておく必要はありませんが、クレー射撃のマナーやルールなどさらっておくとよいです。

射撃教習対応の射撃場であれば県外でも受講できますので、都合の良い場所、日程を選べます。

射撃教習は、数時間の座学の後、実際に実銃を使ってクレー射撃を行います。実射である程度練習した後に試験が行われます。一定の基準を満たすと合格となります。

③銃購入・登録

購入する銃を決めたら、その銃で所持許可証を申請します。申請後1ヶ月ほどで所持許可証が発行され、そこでようやく銃の受け取りができます。それまでには、銃の保管庫・弾薬庫を準備しておきましょう。

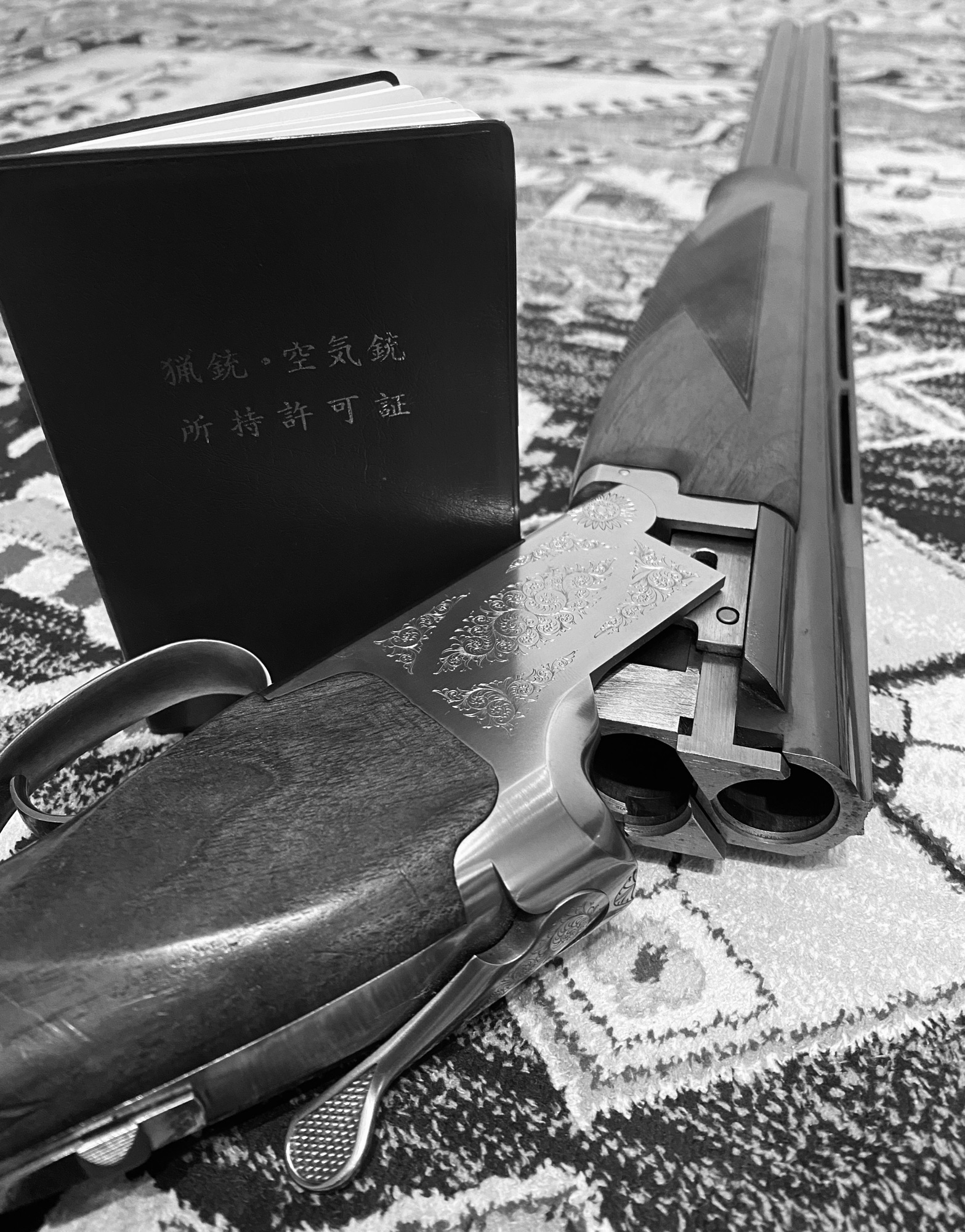

↑上下二連元折式散弾銃と呼ばれる銃です。狩猟、クレー射撃どちらにも使えます。

【体験追記枠】

初心者講習の筆記試験、これが最大の関門です。私は福岡県で受講しましたが、その時の合格率は4割でした。昔は合格率2〜3%の時代もあったとか、、、福岡県は特に試験の難易度が高いようです。射程距離や銃の口径など具体的な数字まで出題されるので、勉強時間はしっかり確保したいですね。射撃教習の実技試験は、2発/25発当たれば合格ということでハードルはそこまで高くありませんでした。

狩猟登録

毎年、どの都道府県でどんな猟具を用いた狩猟を行うのか、都道府県に登録する必要があります。

通常、地域の猟友会に加入して、猟友会を通して申請しますが、中には、猟友会に加入せず登録される方もいらっしゃいます。狩猟登録にはハンター保険の加入が必須で、猟友会無所属だと保険の加入自体を断られることもあるそうなので注意が必要です。

【体験追記枠】

私は現在猟友会に所属していますが、最初は猟友会に対してあまり良いイメージがなく、加入するかどうか迷っていました。しかし狩猟関係の知り合いもおらず、何から始めたらいいのかわからなかったのでとりあえず加入しました。結果的に加入して良かったと思います。1人でやるよりも断然、効率的に猟を学べるからです。実際、マンツーマン制度という若手育成支援事業があり、ベテラン猟師とマンツーマン(あるいは少人数)で猟を行い実践的なスキルを身に付けることができるだけでなく、カモ撃ちからシカまで様々な猟を経験させてもらいました。また、将来的に有害駆除隊に加入したかったので、猟友会への加入、実績が必要でした。必ず猟友会に加入する必要はありませんが、初心者なら猟友会に入ることで得られる恩恵は大きいはずです。

必要な費用と期間

- 狩猟免許試験料:約5千円

- 猟友会予備講習会:数千円〜1万円

- 医師の診断書料:3千〜5千円×2回

- 初心者講習会:約7千円

- 射撃教習:約4〜5万円(申請受講料、弾代等)

- 鉄砲所持許可申請:約1万円

- 申請・試験等の費用合計:約10万

- 銃購入費用:中古3〜10万円、新品20万円以上

- 保管庫+弾薬庫:1〜10万円

- 道具類の費用合計:5万〜50万

- 狩猟登録・猟友会費・ハンター保険:3〜4万

- 総計:約20万〜50万(購入する道具による)

- 期間:6ヶ月〜12ヶ月

【体験記】

私の場合は、中古銃を10万、銃保管庫+弾薬庫を中古5万で入手し、トータルで30万円ほどかかりました。試験や免許申請料等で少なくとも10万円は必要ですが、知り合いから銃や保管庫を譲ってもらえれば、かなりコストを抑えられます。また、市町村によっては、狩猟免許試験の受講料や道具類の購入に補助金を出しているところもあります。猟友会によっては若手新規加入者に助成金が出るようなので、こうした情報を収集し、積極的に活用しましょう。

まとめ

- 銃猟を行うには、狩猟免許と猟銃所持許可証、それぞれの試験に合格する必要がある。

- 狩猟免許試験の難易度は低く、取得しやすい

- 猟銃所持許可申請(初心者講習の筆記試験)が最大の難関である

- 費用は20万〜50万円、期間は6〜12か月が目安

実際に銃猟を始めるためには、長い期間がかかりますが、根気強くコツコツ取り組めば、十分に取得できます。

銃猟は、ただの趣味ではなく自然や命と向き合う活動です。しっかりと知識と技術を身につけ、責任を持って狩猟を楽しみましょう。

▼あわせて読みたい記事▼

コメント